いまも健在 「緑色の太陽」の影響力美術を志す青春群像を描き、話題の漫画に、山口つばさ『ブルーピリオド』(単行本は講談社)がある。最近、実写映画化も発表された。美術大学につとめるムササビ先生は学内の若者から「美大生必読の漫画ですよ」とすすめられたのだが、読みはじめて、おおっ!と驚いたことがある。

『近代チベット政治外交史』小林亮介著

山口つばさ『ブルーピリオド』第1巻(講談社)

山口つばさ『ブルーピリオド』第1巻(講談社) イラスト・鶴岡さくら

イラスト・鶴岡さくら

最初に、高校2年生の主人公が美術にひかれはじめる場面が描かれている。遊び仲間とつるみ、学業の成績も優秀だが、どこか冷めた気分を抱えている彼は、美術部で活動する先輩に対し、ふと「早朝の渋谷の景色って見たことあります?」「渋谷なんだけど その…静かで青いんすよ」と口にする。すると、先輩は「青い…!」「うん…!」と受け止めて言う。あなたが青く見えるなら りんごもうさぎの体も青くていいんだよこの「あなたが青く見えるなら」という考え方は、ほかでもない、彫刻家・詩人の高村光太郎(1883~1956年)が説いたことを思い出させる。

明治時代の終わるころ、1910年4月の評論「緑色の太陽」で、光太郎は「僕が青いと思つてるものを人が赤だと見れば、その人が赤だと思ふことを基本として、その人が

其(それ)

を赤として

如何(いか)

に

取(とり)

扱つてゐるか」、そこを評価したいのだと主張した。誰かが太陽を緑色に描いても、否定はしない。「緑色の太陽」というタイトルには、作者の個性を最大限に尊重せよ、との思想がこめられている。

この光太郎の主張がまっすぐ『ブルーピリオド』につながり、生き続けていることに、ムササビ先生は一驚したのである。美術部の先輩は昔、「先生に言われた受け売りだけどね」とも言っている。世代を超えて受け継がれ、若い世代を鼓舞する言葉でありつづけているらしい。今日では、むろん美術のありようも変わったし、100年以上前の考え方そのままではちょっとマズイ気もするし、あれこれプラスしていく必要がありそうだが、光太郎流の考え方が生き続けていることは否定できない。それほどの影響力を持つ言葉を残したのだから、光太郎という人は、やはりすごいなと思わざるをえない。1910年4月、画廊開設と荻原碌山の死 高村光太郎。1925年8月31日付紙面より高村光太郎については、ご存じの方も多いだろうが、仏師から近代彫刻の大家となった高村光雲の長男にあたる。東京美術学校で彫刻を学ぶかたわら、文芸にも親しんだ。1906~09年には洋行し、米国とヨーロッパとで新しい芸術思潮を吸収した。帰国後は既成の美術界に飽き足りない世代のリーダー格として、存在感を高めていく。その若き日々のなかでも、特に1910年4月は、光太郎にとって、大きなできごとが重なった時期と言える。まずはさきほどの評論「緑色の太陽」。これは4月発行の文芸雑誌「スバル」に発表された。もともとは画家の石井柏亭との論戦が発端で、柏亭が西洋模倣を嫌い、絵画に日本的な要素を求めたのに対し、光太郎はそんなことよりも、芸術家の個性が発揮されることが肝心なのだという考え方へ踏み出した。

高村光太郎。1925年8月31日付紙面より高村光太郎については、ご存じの方も多いだろうが、仏師から近代彫刻の大家となった高村光雲の長男にあたる。東京美術学校で彫刻を学ぶかたわら、文芸にも親しんだ。1906~09年には洋行し、米国とヨーロッパとで新しい芸術思潮を吸収した。帰国後は既成の美術界に飽き足りない世代のリーダー格として、存在感を高めていく。その若き日々のなかでも、特に1910年4月は、光太郎にとって、大きなできごとが重なった時期と言える。まずはさきほどの評論「緑色の太陽」。これは4月発行の文芸雑誌「スバル」に発表された。もともとは画家の石井柏亭との論戦が発端で、柏亭が西洋模倣を嫌い、絵画に日本的な要素を求めたのに対し、光太郎はそんなことよりも、芸術家の個性が発揮されることが肝心なのだという考え方へ踏み出した。

さらに、東京・神田淡路町に画廊「

琅(ろう)玕(かん)洞(どう)

」を開店したのもこの月のこと。権威主義的な既成の展覧会を拒み、独自に作品発表の場を作ろうとしたのである。

「読売新聞」紙上では、3月18日付の「よみうり抄」に、光太郎の動静として「令弟道利氏に美術店を開業させ 氏は

之(こ)

れが顧問たるべしと云ふ」と報じられている。

実際に開店したのは4月半ばで、4月10日付の紙面では、石井柏亭が「『吾楽』と『琅玕洞』」という一文を執筆し、期待を寄せている。光太郎と柏亭は論敵同士だったが、主張すべきは主張し、認めるところは認め合っていたらしい。

柏亭はこの寄稿のなかで、琅玕洞では「ブロンズの小彫刻は高村氏萩(荻)原氏等によつて

試(こころみ)

られるであらう」と記しているが、1910年4月のできごととしてはもうひとつ、その荻原氏こと荻原

碌(ろく)山(ざん)

(1879~1910年)が急逝したことが挙げられる。

荻原碌山(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)荻原碌山は長野県の安曇野に生まれ、画家を志して上京し、さらに1901~08年、米国とヨーロッパを遍歴する間に彫刻に開眼。ロダンに魅せられ、指導も受けた。

荻原碌山(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)荻原碌山は長野県の安曇野に生まれ、画家を志して上京し、さらに1901~08年、米国とヨーロッパを遍歴する間に彫刻に開眼。ロダンに魅せられ、指導も受けた。

この間、光太郎とはアメリカで知り合い、ヨーロッパで親交を深めた。まずは碌山が帰国し、東京・新宿駅に近い

角筈(つのはず)

のアトリエを拠点に、ロダン的な彫刻を発表しはじめる。1年余り遅れて、光太郎も日本へ戻ってくる。

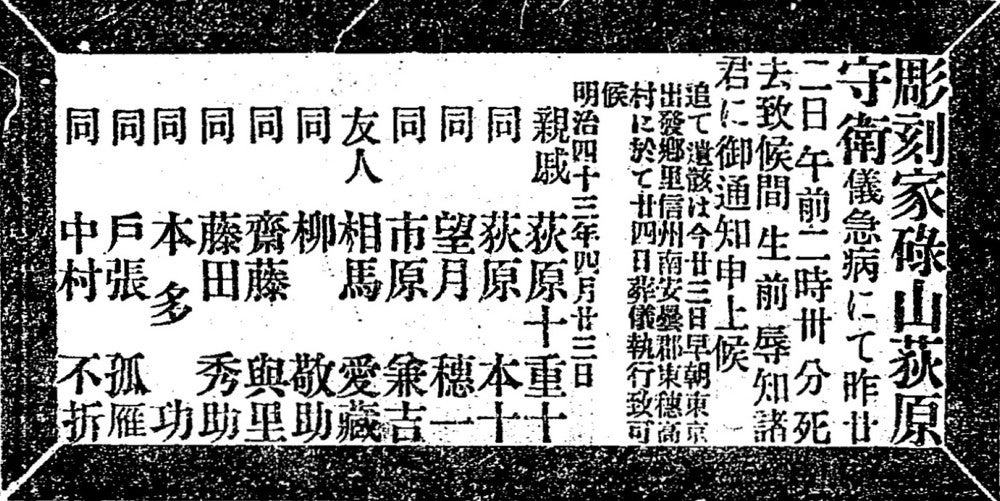

ふたりは芸術観をともにする盟友で、やるべきことは多々あったはずだが、碌山は1910年4月22日、世を去る。やはり留学時代の仲間だった画家、柳敬助が近所にアトリエを構えるというので、設計を監督し、その落成直後のことだった。「読売新聞」は翌23日付で、黒枠の写真を添えて、訃報を掲げている。 荻原碌山の死亡広告。1910年4月23日付紙面より

荻原碌山の死亡広告。1910年4月23日付紙面より

さらに同じ紙面には、親戚・友人一同の死亡広告も出ている。支援者だった新宿・中村屋の相馬愛蔵、留学仲間の柳敬助、斎藤

与里(より)

たちも名を連ねているのだが、ちょっと不思議に思えるのは、そこに「高村光太郎」の名前がないこと。

奈良で聞いた「碌山死す」 光太郎の心霊体験実のところ、光太郎は東京にいなかった。ひとまず琅玕洞を開店し、すぐに奈良へ旅立った。古い仏像を研究するつもりだったのだろう。そこに「碌山死す」の報が届き、光太郎は強い衝撃を受けた。当時の動静は「読売新聞」紙上だと、友人だった作家、水野葉舟の寄稿「日記の中より」(6月17~19日付)がくわしく伝えている。葉舟は4月23日、新聞記事で碌山の死を知った。奈良へ行き、光太郎と合流するつもりだったようだが、光太郎はすぐに引き返してくるだろうと考えた。自身も碌山を追想し、開店した琅玕洞に赴き、水仙の絵を見たことを思い出す。はたまた前年秋の第3回文部省美術展覧会で、碌山の作品「北条虎吉像」を前にして、光太郎が「こゝいらが実にいゝ。生命の影がある」と語ったことも。 水野葉舟「日記の中より」。6月19日付の連載3回目に、光太郎の心霊体験が記される

水野葉舟「日記の中より」。6月19日付の連載3回目に、光太郎の心霊体験が記される

その夜には、奈良の光太郎から電報が届いた。「オギハラガシンダカラカヘル」とあった。25日には琅玕洞からはがきが届き、「驚きて

走(は)

せ帰りたり。今より信州に遺骨を訪ふつもり、そんな事でもせずでは荻原君の死んだのが本当に思へず 奈良の感興もめちやめちやなり」と書かれていた。

同じ25日、葉舟の留守中に光太郎自身が立ち寄った。その語ったところを妻から伝え聞いたのだろう、碌山が死んだ頃、光太郎は不思議な体験をしたという。丁(ちょう)度(ど)

二十二日の午後一時か二時の頃(筆者注、「午前」の誤記とみられる)高村君が宿屋の

室(へや)

で寝て居た。すると誰かがそつと障子を開けて入つて来た。と思ふと

床(とこ)

の上から非常な力で

圧(お)

されて苦しくつてたまらなかつた。と思ふと目が覚めた。深更であつたが両側の室にはまだ燈火がついて居た。

丁度その時刻に荻原氏は死んだのであつた。後になつて考へると実に恐くつてたまらぬ、実に今度こそ非常な経験をしたものだと言つたさうだ。

言い添えておくと、葉舟は怪談や心霊現象に興味を持ち、この年に刊行される柳田国男『遠野物語』の成り立ちにも関係した人物である。光太郎の心霊体験を書きとめたのはそのためだろうが、光太郎としても、碌山が別れを告げにやってきたのだと、あえて思いたい、そうとでも思わずにはいられない心境だったのだろう。碌山の追悼会 徳田秋声の小説「新緑」5月7日には、碌山のアトリエ近くの教会で、追悼会が催された。10日付「よみうり抄」によれば、光太郎は発起人代表としてあいさつした。閉会後には、碌山が設計を監督した柳敬助のアトリエで、碌山の遺作が展示された。加えて、「読売新聞」には、追悼会の様子を伝える小説が載っている。それというのは、6月26日付、自然主義の作家として、頭角をあらわしていた徳田秋声の短編「新緑」である。 徳田秋声(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

徳田秋声(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

この小説は「美術家

某(なにがし)

氏の追悼の式」とするのみで、なおかつ登場人物はアルファベットになっている。それゆえに分かりにくいのだが、ムササビ先生は読売新聞の記者だった頃、あ、これは碌山の追悼会のことだな、と気づき、記事にしたことがある(2010年4月29日付朝刊)。秋声研究者の大木志門さんのご協力も得て、アルファベットで書かれた人物が誰を指すのかも、おおむね特定した。それに基づき、小説の流れをたどってみる。

2010年4月29日付朝刊の記事。秋声「新緑」を取り上げている冒頭、追悼会が終わり、遅れて参列したせいで、入り口の方に座っていた語り手=秋声は、まっさきに扉を開け、芝生で一服しはじめた。

2010年4月29日付朝刊の記事。秋声「新緑」を取り上げている冒頭、追悼会が終わり、遅れて参列したせいで、入り口の方に座っていた語り手=秋声は、まっさきに扉を開け、芝生で一服しはじめた。

すると、「Y氏の若々しい洋服姿が、

溢(あふ)

れ出る

人(ひと)群(むれ)

のなかゝら立現れた」。このY氏は水野葉舟とみられる。

Y氏は碌山の遺作を見に行こうと秋声を誘った。「近いんですか」と尋ねると、「

直(じき)

です。-W氏の画室に並べてあるのですから。その画室が実に

好(い)

いんです」。遺作が展示されたのは柳敬助のアトリエである。それがY氏でなく、W氏となっているのは、Yだと葉舟と区別できないこともあり、ヤナギを意味する英語、willowのwを取ったものと思われる。

柳のアトリエでは、秋声も真剣に見入ったらしい。「某氏の遺業が、塑像となく

画(え)

となく並べられてあつた。中には断片的のものや未成の作品もあつたが、荒い手法の塑像や無造作に絵具を塗つたやうな絵画には、

總(すべ)

て故人の異常な才が閃いてゐた」と書かれている。この断片的で、未完成というところが、実のところ、ロダンから碌山が学んだ新たな彫刻観だったはずで、秋声の見方は的確と言える。

あとから追悼会の出席者が集まってくる。遺作展示についても散会となる頃、秋声は葉舟とともに、その家へと歩き出す。連れは「

此日(このひ)

の

発(ほっ)企(き)人(にん)

の一人M氏」。これがほかでもない光太郎なのだろう。光太郎の読み方は今日、コウタロウで通っているが、ミツタロウとも呼ばれていたからである。

秋声と光太郎は、これが初対面だったが、連れ立っている葉舟と光太郎は「もう長いあひだの友達で、

互(たがい)

に

家(うち)

の事情も

知(しり)

合つた

間(なか)

であつた」。秋声は少し距離を置くようにして、ふたりの様子を描写している。

葉舟の家に着く頃には、すでに日が傾いていた。薄暗い庭に咲く真紅のツツジを眺めて、光太郎がふと「あの色が

莫迦(ばか)

にいゝ。燃えるやうな色だ」とつぶやく。葉舟は怪談ものの洋書を取り出した。幽霊の写真が挿入されていたという。

さらに話題はハレー彗星に及ぶ。76年周期で飛来する彗星はまさにこの頃、地球に最接近していた。光太郎は落ち着いた声で、「宇宙にはきつと地球のやうな生物のゐる天体もあるんだから。今に無線電話なぞでお互に知合はうとする時が、必ずあるよ」と語ったと、秋声は書きとめている。そう、ここまでたどってきた1910年4月とは、ハレー彗星が接近しつつあった時期なのである。それが何だと言われると、ちょっと困るのだが、ムササビ先生としては、いわば時代の解像度があがるような感慨をおぼえもする。 ハレー彗星を見ようと、東京各地にできた急ごしらえの“天文台”(1910年5月20日付紙面より)

ハレー彗星を見ようと、東京各地にできた急ごしらえの“天文台”(1910年5月20日付紙面より) もっとも、葉舟の家でくつろぐ彼らの間で、碌山をしのび、熱く語り合うくだりは出てこない。秋声が書かなかっただけかもしれないが、ことさら語らなかったのかもしれない。そこは光太郎の心理状態を考えてみる必要もあるだろう。1910年4月、光太郎は慌ただしい日々を過ごした。「緑色の太陽」を世に問い、琅玕洞を開店するや、奈良に向かい、そこで碌山の訃報に接する。ただちに帰京し、追悼会に向けて、準備に追われたはずである。追悼会と遺作展示を終え、葉舟の家へ向かったのは、気の置けない友人のもとで、心身を休めたい思いがあったからではないか。秋声の短編「新緑」は、新しい芸術へ突き進むばかりではない、光太郎の一面を思わせもする。

もっとも、葉舟の家でくつろぐ彼らの間で、碌山をしのび、熱く語り合うくだりは出てこない。秋声が書かなかっただけかもしれないが、ことさら語らなかったのかもしれない。そこは光太郎の心理状態を考えてみる必要もあるだろう。1910年4月、光太郎は慌ただしい日々を過ごした。「緑色の太陽」を世に問い、琅玕洞を開店するや、奈良に向かい、そこで碌山の訃報に接する。ただちに帰京し、追悼会に向けて、準備に追われたはずである。追悼会と遺作展示を終え、葉舟の家へ向かったのは、気の置けない友人のもとで、心身を休めたい思いがあったからではないか。秋声の短編「新緑」は、新しい芸術へ突き進むばかりではない、光太郎の一面を思わせもする。

※読売新聞の過去記事が検索できるデータベース「ヨミダス」の案内は

こちらプロフィル

前田 恭二(

まえだ・きょうじ

) 武蔵野美術大学教授

1964年生まれ。87年、東京大学美術史学科を卒業し、読売新聞入社。主に文化部に在籍し、美術分野を担当。2021年、現職に。著書に『絵のように 明治文学と美術』『文画双絶 畸人水島爾保布の生涯』(ともに白水社)、編著に『関東大震災と流言』(岩波ブックレット)。

![[本のコラム] 高村光太郎と荻原碌山――1910年4月の群像 [本のコラム] 高村光太郎と荻原碌山――1910年4月の群像](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/05/画像①ブルーピリオド1巻表紙-1024x576.jpg)