『〈他者〉からはじまる社会哲学』中山元著 他者を理解し、他者とともに一つの社会を作れるか。ヘーゲルやベンヤミンら哲学者の思想を通覧することで、この難問を解く手がかりを探る一冊だ。

他者を理解し、他者とともに一つの社会を作れるか。ヘーゲルやベンヤミンら哲学者の思想を通覧することで、この難問を解く手がかりを探る一冊だ。

デリダは、自己を守るメカニズムが過剰になって逆に自分を破壊することもある生物学的な「自己免疫」を、国家権力の考え方に適用した。防衛名目の戦争でさえ自国を破壊する、と。

自己免疫の論理から逃れられないのか。著者は、他者がいてこそ自分を自己として認識できるという前提に戻り、誰しも「他者に大きな借りがある」と説く。自分が存在するのは他者のおかげであることを深く意識し、賢人の言葉に混迷の時代のヒントを見つけたい。(平凡社、3300円)(真)

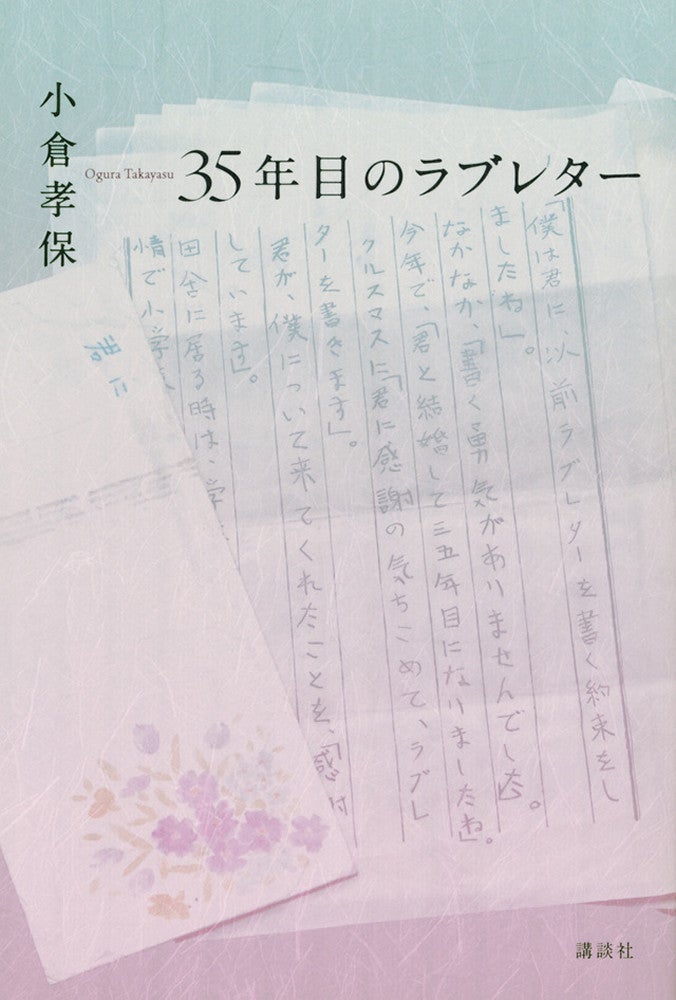

『35年目のラブレター』小倉孝保著 和歌山県の山間部で生まれ育った西畑保さんは、戦時中の小学校でいじめられ、学校にいかなくなり、読み書きができないまま大人になった。

和歌山県の山間部で生まれ育った西畑保さんは、戦時中の小学校でいじめられ、学校にいかなくなり、読み書きができないまま大人になった。

仕事にも私生活にも支障が出るが、読み書きができないことは隠してきた保さん。だが、ある日、妻の

皎(きょう)子(こ)

さんに露呈する。離婚も覚悟した保さんに皎子さんはこう声をかける。「つらい思いをしてきたんやろな」「全然気がつかんかったわ。ごめんな」

そんな保さんが、夜間中学に通い、読み書きを学び、結婚から36年余りにして、皎子さんにラブレターを書くまでを

辿(たど)

るノンフィクション。人の心を打つ言葉とは何かを考えさせられる。(講談社、1980円)(十)

![[本のコラム] [記者が選ぶ]5月19日 [本のコラム] [記者が選ぶ]5月19日](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/05/1716548118_20240521-OYT8I50005-1-1024x576.jpg)