![]()

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授

イギリスの東インド会社は史上最強の企業だとされる。明治大学専門職大学院の山口不二夫専任教授は「自前の船舶を持たず、小売も一切行っていなかった。だが、それゆえにイギリスの資本主義が大いに潤ったと言える」という――。(第2回)

※本稿は、山口不二夫『火星の決算日はいつになる?』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。

史上最強の企業・英国東インド会社が船を持たなかったワケ

1801年から1814年までの英国東インド会社の数字を調べると、配当の額が安定していると同時に、利益に対する配当の割合が大きいことがわかりました。平均すると収入高利益率は7.97%で、そのうち7.28%も配当に回していました。会社自体の利益は0.69%にすぎません。

続いて1815年から1823年までだと、配当は総収入の5.94%を占め、配当後の会社の利益率は1.9%しかありません。しかも私が分析した22期間のうち、6期で赤字を出していますが、そのときでも例年と変わらず極めて安定的に配当を行なっているのです。

独占企業として巨大なビジネスをしながら利益率が低いのは不思議ですが、その代わり、東インド会社の周辺で活動する民間業者が大きな利益を出していました。そういう民間業者の中には、カントリー・トレーダーのほかに、「シッピング・インタレスト(海運族)」と呼ばれる人々もいました。

じつは奇妙なことに、英国の東インド会社は遠隔貿易が本業の「シッピング・カンパニー」であるにもかかわらず、自前の船舶を所有していません。クロムウェルによる改革以降は、自前の造船所も船舶保有も放棄してしまうのです。

儲かるはずの小売もやっていない

たとえば日本でも、戦前の三井物産には「船舶部」がありました。自前の船舶を持たないと不便だからです。その船舶部がのちに商船三井というシッピング・カンパニーになりました。

オランダの東インド会社も自前の船舶を所有していましたから、英国の東インド会社はきわめて例外的なケースといえます。帳簿上で取引の内容を見ていくと、彼らが用船に頼っていたことがわかります。その用船を提供していたのが、「シッピング・インタレスト」にほかなりません。東インド会社の大株主の中には、自分が設立した造船所でつくった船舶を用船として提供することで、高額の貸船料を取る人たちがいました。

また、東インド会社は卸売企業としては独占的な地位を占めていましたが、小売はいっさいしていません。小売は民間企業が担います。

たとえば東インド会社が輸入したお茶を小売していたのが、現在でも有名なフォートナム&メイソンやトワイニングといった会社です。これらの小売会社も、大きな利益を得ました。東インド会社は独占企業なので、いくらでも高値で卸売できたはずですが、小売会社の多くも株主だったので、かなり有利な条件で卸していた可能性があります。

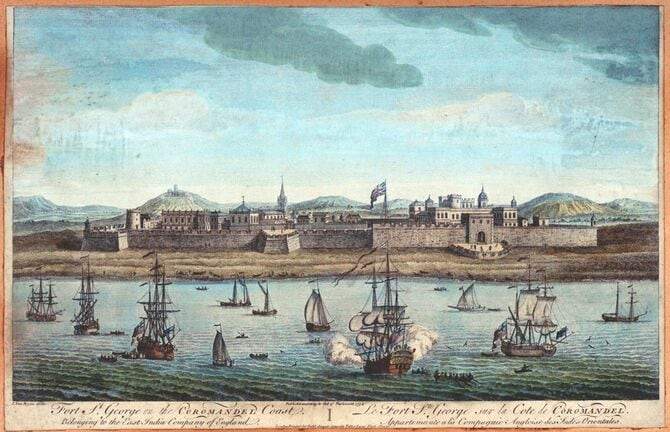

写真=Wikimedia Commons

マドラス(チェンナイ)のセントジョージ砦(画=Jan Van Ryne/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons)